近年、血圧管理のツールとして 血圧手帳、血圧計、スマートウォッチ が進化し、脳血管疾患の予防・治療において重要な役割を果たしています。さらに、AI技術の進展 により、これらのツールが単なる記録・測定機器から、個別化医療を実現する革新的なデバイスへと変貌しつつあります。

しかし、新しい技術を活用するだけでは十分ではありません。血圧管理の最前線では、医療従事者と患者の協力、そして社会全体での理解と支援 が不可欠です。本記事では、それらの重要性に踏み込みつつ、未来の血圧管理の可能性を探ります。

血圧管理の進化:AIとデータ活用の時代へ

従来の血圧管理は、患者が血圧を測定し、そのデータを手帳に記録する というアナログな方法が主流でした。しかし、データの記録漏れや測定頻度のばらつきなどが課題として残っていました。

そこで登場したのが、デジタル化された血圧管理ツール です。

1. 血圧手帳のデジタル化とAIの活用

かつての紙の血圧手帳は、スマートフォンアプリ に進化し、医師とデータを共有できるようになりました。例えば、「血圧ノート」 や 「オムロン コネクト」 などのアプリは、測定データを自動で記録し、AIが異常値を検出するとアラートを出す機能を備えています。

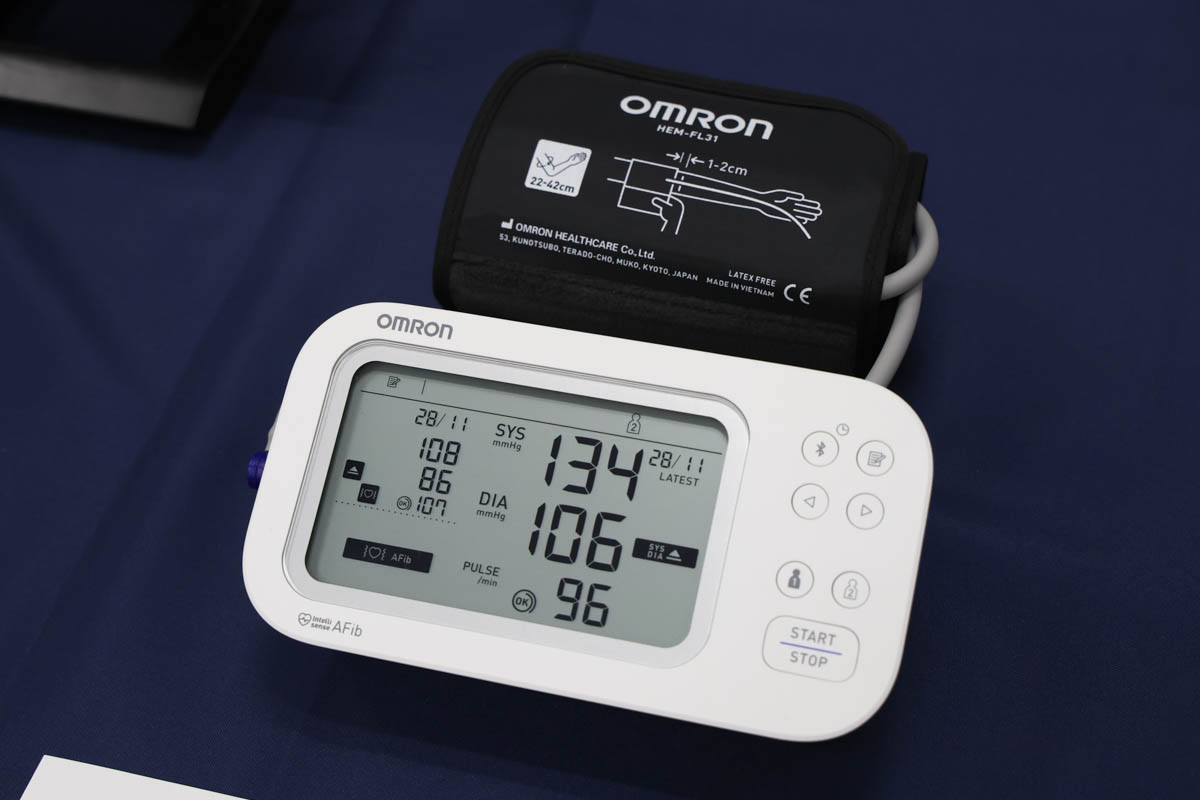

2. AI搭載血圧計の登場

最新の血圧計では、AIが測定精度を向上させるだけでなく、心房細動などの異常な脈のリズムを検知 できるようになっています。例えば、オムロン ヘルスケアの 「Intellisense AFib」 は、AIと過去のビッグデータを活用し、家庭用血圧計での心房細動検出を可能にしました。

3. スマートウォッチによる血圧モニタリング

最近では、HUAWEI WATCH D2 のようなウェアラブル血圧計が登場し、日常生活の中でリアルタイムに血圧を監視 できるようになっています。これにより、「白衣高血圧」や「仮面高血圧」といった現象をより正確に評価することが可能になりました。

技術だけでは不十分!医療従事者と患者の協力が不可欠

どんなに優れた技術があっても、それを適切に活用する医療従事者と患者の協力がなければ、血圧管理の本質的な改善は望めません。

1. 医療従事者の役割:データを治療に活かす

AIが解析したデータを正しく読み取り、患者ごとに適切な治療方針を決定するのは 医師や看護師の役割 です。

しかし、現場では 「患者がデータを測定しても、医療機関に持参しない」「持参しても医師が見る時間がない」 という課題があります。特に、データの多さが医療現場の負担になる という懸念も指摘されています。

この課題を解決するためには、血圧測定のデータを電子カルテと連携し、医師が診療時に効率よく活用できるシステム を整備することが重要です。

2. 患者の役割:データを活用した主体的な健康管理

技術が進歩しても、血圧を管理する最終的な責任は 患者自身 にあります。例えば、AIが「血圧の急上昇」を検出し、生活習慣の見直しを促すアラートを出したとしても、患者が行動を起こさなければ意味がありません。

そのため、患者には 「データを意識する」「医師と相談しながら生活を改善する」 という意識が求められます。

社会全体での支援:血圧管理を文化にする

技術革新と医療従事者・患者の協力に加え、社会全体で血圧管理を支援する仕組み を作ることも重要です。

1. 健康意識を高める教育の必要性

血圧の重要性は、多くの人にとって 「症状が出てから気づく」 ものです。しかし、脳血管疾患の予防には、症状が出る前の対策が最も重要 です。そのため、小学校や職場で 「血圧のセルフチェック習慣」 を広めることが大切です。

2. 企業の役割:社員の健康管理を支援する

最近では、企業が社員の血圧管理を支援する動き も出ています。例えば、オフィスに血圧計を設置し、測定データを健康診断のデータと連携する企業も増えています。こうした取り組みが広がれば、「働きながら血圧を管理する」文化 が根付くでしょう。

3. 政策としての血圧管理支援

日本では 高血圧治療ガイドライン に基づき、血圧管理の重要性が強調されています。しかし、これを個人任せにするのではなく、国や自治体が積極的に支援する仕組み が求められます。例えば、健康保険の特典として、血圧管理アプリの利用補助を行う などの施策が考えられます。

まとめ:血圧管理の未来を支えるのは、技術 × 人の力

血圧手帳、血圧計、スマートウォッチなどの進化により、血圧管理はかつてないほど手軽になりました。さらに、AIの力を活用することで、個別化医療の実現 が現実味を帯びてきています。

しかし、最も大切なのは 「技術を正しく使うための、人の関わり」 です。

• 医療従事者は、データを診療に活かす体制を整える

• 患者は、主体的に血圧管理を行う意識を持つ

• 社会全体で、血圧管理を支援する仕組みをつくる

この三位一体の取り組みこそが、脳血管疾患を予防し、健康寿命を延ばす鍵となるでしょう。

コメント