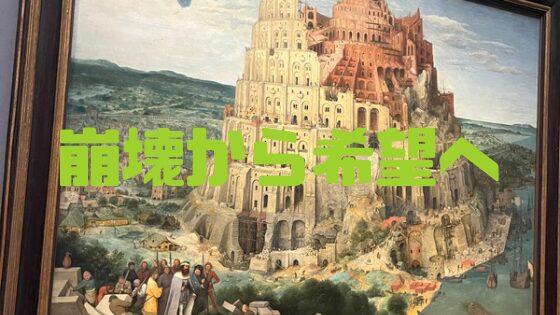

ウィーンの美術史美術館。その荘厳な建物に足を踏み入れたとき、私は何か特別な出会いがあるような予感に包まれていた。その期待は裏切られることなく、館内で見つけたブリューゲルの傑作「バベルの塔」が、まさに私の心に響く問いを投げかけてきた。

この絵に描かれるのは、天に届くほどの巨大な塔。建設途中の不安定な姿は、まるで人間の野心と限界を象徴するかのようだ。塔の基盤は頑丈であるが、上に行くほどに傾き、崩壊の兆しを見せている。塔を取り囲む無数の労働者たちは必死に作業を続けているが、その努力は報われない運命にあることを、私たちは知っている。旧約聖書に記されたこの物語では、天まで届く塔を建てようとする人々の高慢さに怒った神が、彼らの言語を分断し、意思疎通を不可能にしてしまう。この結果、人類はバラバラになり、塔は未完成のまま歴史に刻まれることになる。

けれども、私はこの絵を前にして、単なる崩壊の物語ではなく、そこに潜む希望の兆しに気づいたのだ。

神によって分断された人々は、母語を失ったわけではない。それどころか、言語の多様性が生まれた瞬間こそ、文化の多様性が芽生えた瞬間でもある。異なる言葉を持つことで、各地に異なる文化、芸術、思想が生まれた。ブリューゲルがこの「バベルの塔」を描いた16世紀も、ヨーロッパでは宗教改革や大航海時代が進行し、文化の衝突や再編が起きていた時代だ。混乱の中にも新しい価値観や技術が生まれ、人々は再び塔を建て直そうと模索していた。

現代もまた、分断の時代に見える。地球の反対側の人々と瞬時に繋がれる一方で、SNSや政治的対立による分断が顕著だ。私たちの「塔」は、再び崩れかけているように見える。けれど、分断が必ずしも破滅だけをもたらすわけではないという歴史を、ブリューゲルの塔は教えてくれる。言語が分かたれた後も、人類はそれぞれの場所で新しい文化や思想を育ててきた。混乱の中にも創造性が生まれる可能性がある。それはまさに、私たちの未来に対する希望ではないだろうか。

さらに目を向ければ、現代のバベルの塔とも言えるインターネットの存在がある。これまでとは逆に、人類は異なる言語や文化を超えて、ひとつに繋がろうとしている。翻訳技術の進化やAIの発展は、言葉の壁を取り除こうとしている。もちろん、そこに混乱や誤解が伴うこともある。しかし、バベルの塔の建設が再開されたとも言えるこの時代に、私たちはどのような塔を築き上げるのか、その可能性に胸が膨らむ。

絵の中の労働者たちは、それぞれが異なる立場や役割を持ちながらも、目指すべき塔の姿を模索している。そして、完成形がどのようなものかを誰も知らない。けれども、協力し、学び合いながら前に進むことはできる。塔はひとつではなく、複数あっても良いのだ。多様な文化、多様な価値観、多様な言語があることが、私たちの世界を豊かにする。

ブリューゲルの絵を後にして、ウィーンの街を歩きながら、私はこの都市自体が「希望の塔」に見えた。かつてのオーストリア・ハンガリー帝国の首都であったウィーンは、歴史の中で多様な民族や文化を受け入れてきた。それは決して平坦な道のりではなく、時には争いもあった。しかし、この都市が育んできた音楽や美術、思想は、分断の中でなお、何かを築き上げる力を示している。

現代において、世界は再び分断と統一の間で揺れている。しかし、バベルの塔が示すのは、「崩壊の後に築かれるもの」の価値だ。私たちがどれほど未熟であろうとも、互いの違いを認め合い、そこから新しい価値を生み出す力が人類にはある。ブリューゲルの塔を見つめながら感じたこの確信は、未来を生きる私たちへのメッセージそのものだ。

私たちが築く塔がどのような形になるかはまだ分からない。しかし、それは「希望」という名の基盤の上に建てられるべきものだ。ブリューゲルの絵が教えてくれるのは、塔の崩壊さえも未来への可能性を孕んでいるということだ。そしてその可能性を信じて、私たちはまた次の一歩を踏み出していく。

コメント